【转】湖南农业大学李晓刚教授团队探索产挥发性有机化合物的乳酸孢菌素链霉菌对辣椒采后炭疽病的生防潜力

论文摘要

Colletotrichum scovillei 是引发辣椒果实炭疽病的病原菌,会导致辣椒采后损失严重。微生物产生的挥发性有机化合物(VOCs)被认为是控制采后病害的理想环境友好型熏蒸剂。本研究中,乳酸孢链霉菌(Streptomyces lactacystinicus)ZZ-84 菌株被证实对 C. scovillei 具有强拮抗活性,且能有效防治辣椒果实炭疽病。ZZ-84 产生的 VOCs 可显著抑制 C. scovillei 的菌丝生长和孢子萌发,破坏菌丝形态,改变细胞膜通透性,并诱导氧化应激。转录组分析表明,这些 VOCs 主要影响 C. scovillei 的代谢途径,尤其是与蛋白质合成、细胞膜完整性、氧化还原稳态及能量转换相关的途径。在 VOCs 中,2 - 甲基 -1-丁醇、硫酸二丁酯和 6-甲基-2 -庚酮被鉴定为主要拮抗化合物,对 C. scovillei 表现出强抗真菌活性。综上,ZZ-84 菌株具备作为微生物熏蒸剂防治辣椒采后炭疽病的潜力。

研究背景

采后病害是影响全球果蔬生产的重要因素,贯穿采收、流通和消费等多个环节,其中炭疽病危害尤为严重,可导致辣椒、草莓、芒果等多种果蔬出现显著损失。辣椒作为富含植物化学物质和维生素的重要蔬菜及调味品,2021 年全球鲜椒产量近 3629 万吨、干辣椒产量达 484 万吨,但炭疽病对其生产和贮藏造成了极大威胁。辣椒炭疽病由多种炭疽菌(Colletotrichum spp.)引起,其中Colletotrichum scovillei 是全球范围内报道的最主要病原菌之一,对辣椒产业构成严重威胁。目前,辣椒采前炭疽病的防治主要依赖化学杀菌剂,但化学药剂的大量使用会导致病原菌抗药性产生和环境污染等问题,因此亟需开发环境友好型的炭疽病防治替代方案。生物防治作为化学杀菌剂的可持续替代手段,在采后病害防治中备受关注,已有多种有益微生物(如芽孢杆菌、假单胞菌、木霉菌等)被证实可有效防治不同果蔬的采后炭疽病,而放线菌(尤其是链霉菌)因能产生丰富的抗真菌、 antibacterial 活性次生代谢产物,成为采后果蔬病害生防微生物的重要来源。此外,生防微生物产生的 VOCs 具有易施用、不穿透果蔬组织、扩散迅速等优势,作为果蔬采后生物熏蒸手段的应用关注度日益提升,但目前针对链霉菌 VOCs(尤其是对采后炭疽病具有拮抗作用的 VOCs)的研究仍相对有限,基于此,本研究开展了对 ZZ-84 菌株及其 VOCs 的相关研究。

图文赏析

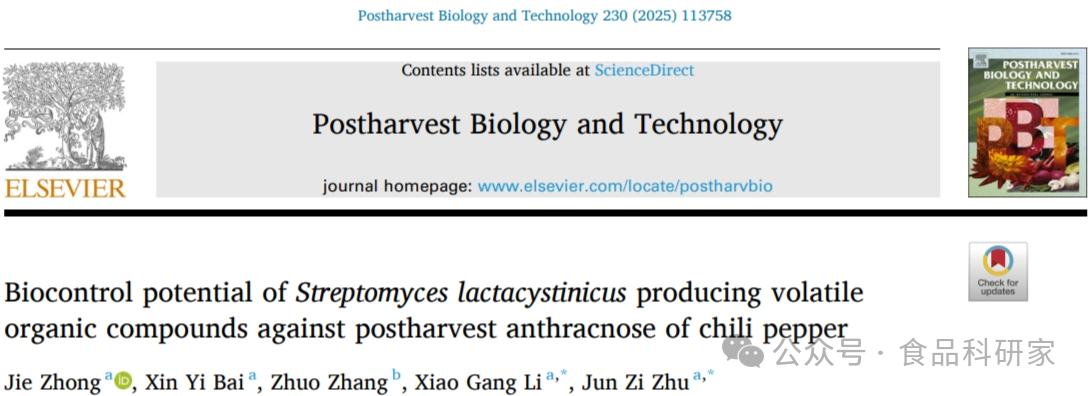

图 1(Fig. 1):拮抗链霉菌对辣椒炭疽病菌(Colletotrichum scovillei)的筛选与鉴定。(A)ZZ-84 菌株对病原菌 C. scovillei 的拮抗作用;(B)ZZ-84 菌株在 PDA 培养基上的形态观察;(C)扫描电子显微镜(SEM)下 ZZ-84 菌株气生菌丝的形态特征;(D)经 ZZ-84 菌株发酵液处理与未处理的辣椒果实接种 C. scovillei 后的表型照片(接种后 7、10、14 天拍摄);(E)基于 ZZ-84 菌株与其他相关物种 16S rDNA 基因序列构建的邻接法系统发育树(自展值通过 1000 次重复计算,比例尺代表每个核苷酸位点 0.005 个替换);(F)辣椒果实炭疽病发病率;(G)辣椒果实病斑直径

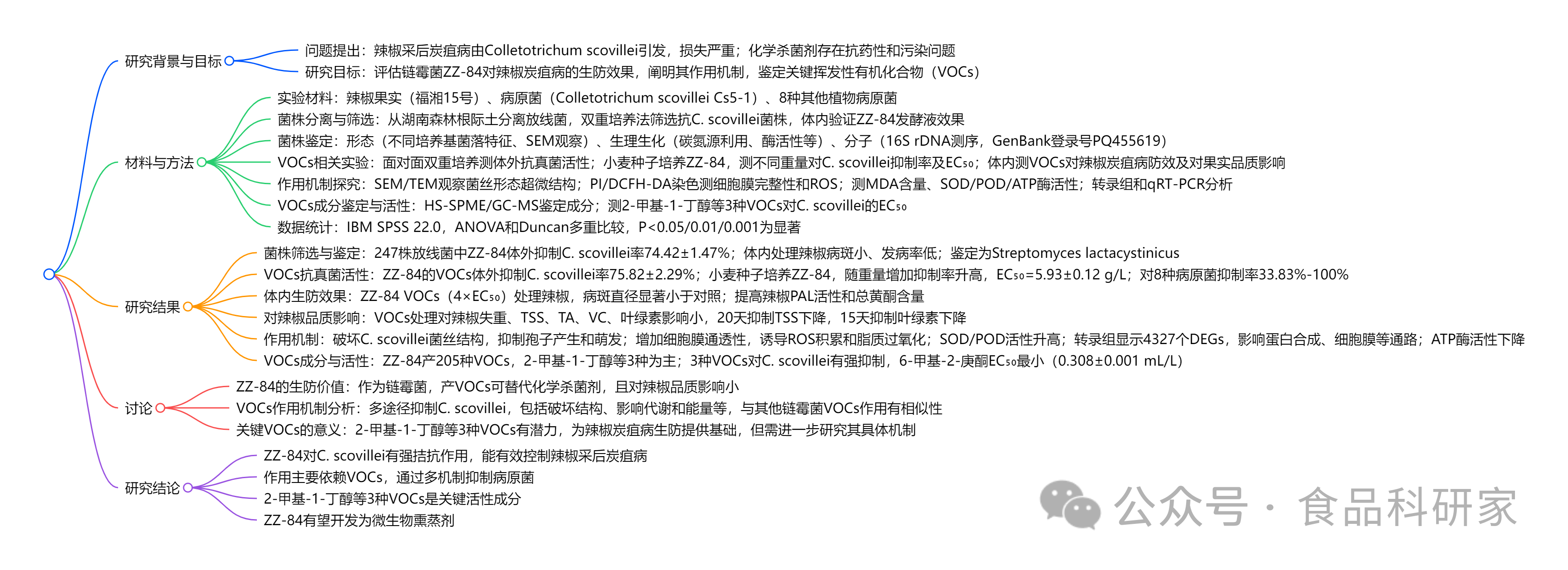

图 2(Fig. 2):ZZ-84 菌株挥发性有机化合物(VOCs)的抑制作用。(A)通过面对面双重培养法测定 ZZ-84 菌株对 C. scovillei 菌丝生长的抗真菌活性;(B)经 ZZ-84 菌株 VOCs 处理与未处理组的菌落直径;(C)不同重量的 ZZ-84 菌株接种小麦种子对 C. scovillei 的抗真菌效果评价(不同重量的小麦种子代表产生 VOCs 的 ZZ-84 菌株生物量浓度不同);(D)ZZ-84 菌株接种小麦种子对 C. scovillei菌丝生长的抑制率(不同字母表示存在显著差异,Duncan 检验,P<0.05);(E)ZZ-84 菌株产生的 VOCs 对所选植物病原菌的广谱抗真菌活性

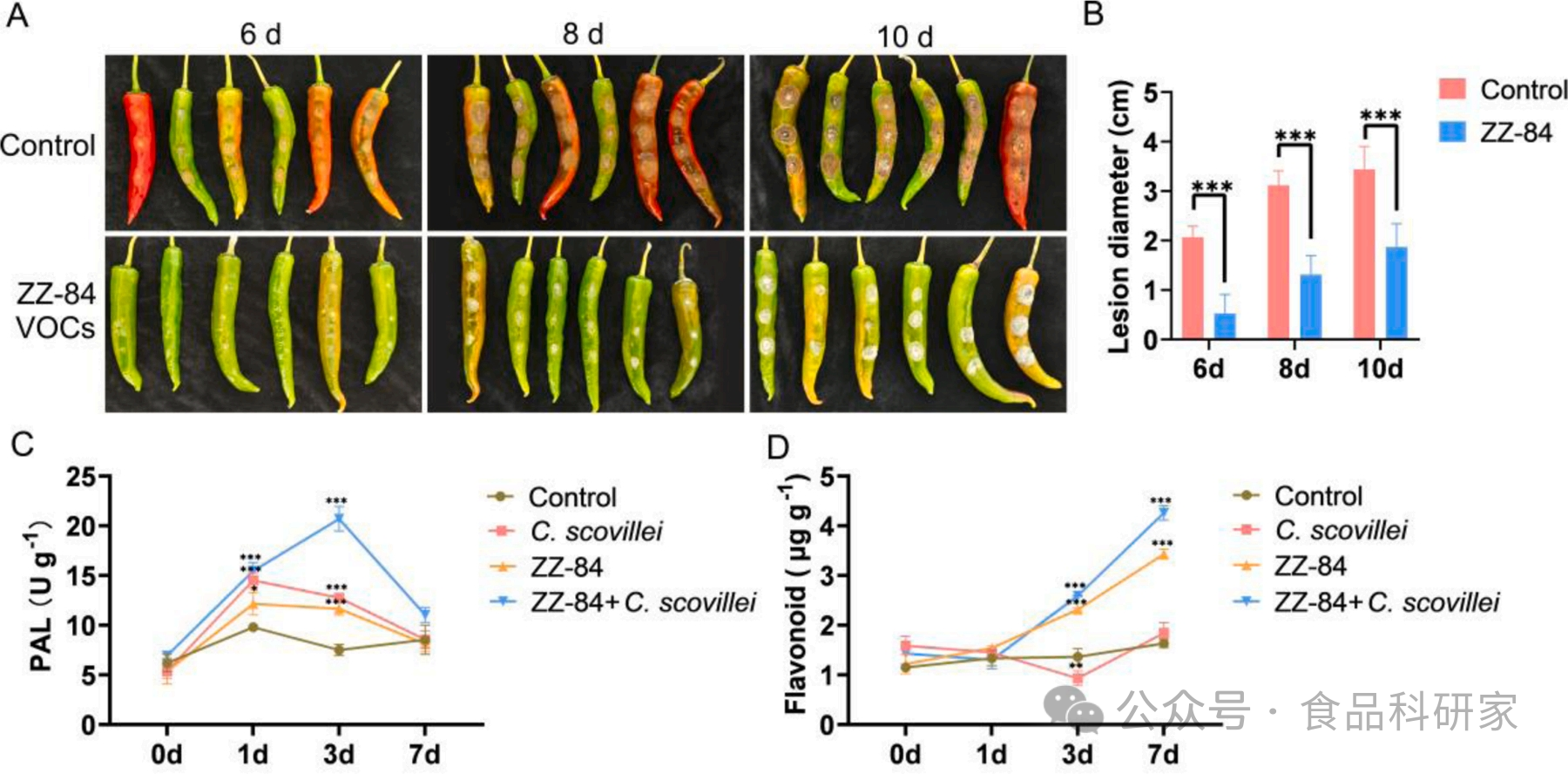

图 3(Fig. 3):ZZ-84 菌株产生的 VOCs 对辣椒果实的熏蒸效果。(A)在 28℃条件下,接种 C. scovillei 后 6、8、10 天,经 VOCs 熏蒸与未熏蒸辣椒果实的炭疽病症状;(B)接种辣椒果实的病斑直径(柱形图中的星号表示存在显著差异,Duncan 检验,**P<0.001);(C、D)ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸对辣椒果实苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性(C)和总黄酮含量(D)的影响(星号表示不同处理组间存在显著差异,P<0.01,**P<0.001;PAL 活性和总黄酮含量分别在 0、1、3、7 天测定;对照组为仅用不含 ZZ-84 菌株的小麦种子处理的辣椒果实,VOCs 组为用 4×EC₅₀浓度 ZZ-84 菌株 VOCs 处理的辣椒果实,C. scovillei 组为仅接种病原菌 C. scovillei 的辣椒果实,ZZ-84+C. scovillei组为经 ZZ-84 菌株 VOCs 处理且同时接种 C. scovillei 的辣椒果实)

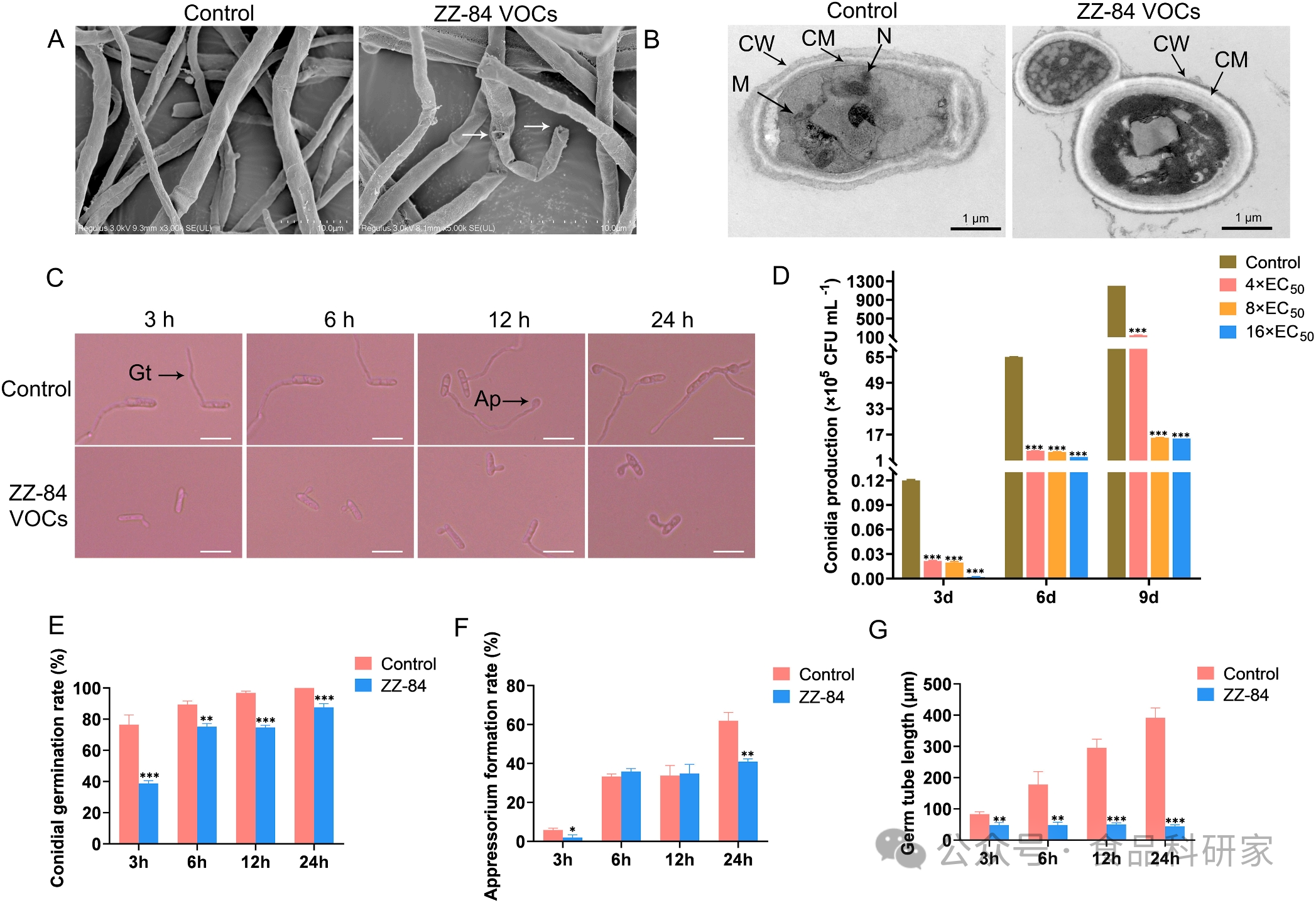

图 4(Fig. 4):ZZ-84 菌株 VOCs 对 C. scovillei 形态和孢子萌发的影响。(A)扫描电子显微镜(SEM)观察经 ZZ-84 菌株 VOCs 处理后 C. scovillei 菌丝的形态变化;(B)透射电子显微镜(TEM)观察经 ZZ-84 菌株 VOCs熏蒸与未熏蒸的 C. scovillei 菌丝超微结构(M:线粒体;CW:细胞壁;CM:细胞膜;N:细胞核);(C)C. scovillei 孢子经 ZZ-84 菌株 VOCs 处理 3、6、12、24 小时后萌发及附着胞形成的代表性图片;(D)C. scovillei 的产孢量;(E、F、G)经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸后 C. scovillei 孢子萌发率(E)、附着胞形成率(F)和芽管长度(G)的定量分析

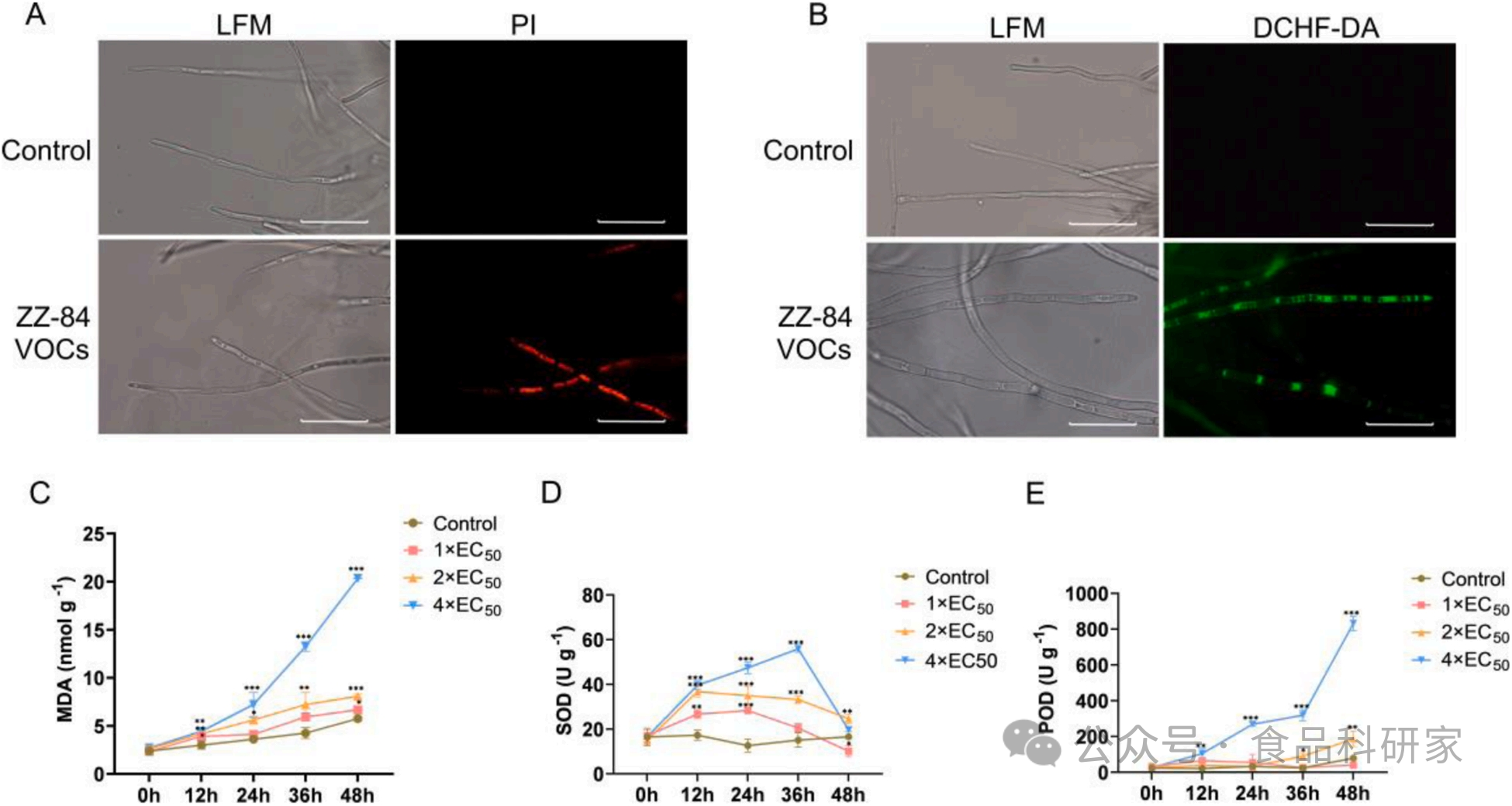

图 5(Fig. 5):ZZ-84 菌株 VOCs 对 C. scovillei细胞膜完整性、活性氧(ROS)水平、丙二醛(MDA)含量及抗氧化酶活性的影响。(A)经 ZZ-84 菌株 VOCs熏蒸与未熏蒸的 C. scovillei 菌丝的碘化丙啶(PI)染色结果;(B)经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸与未熏蒸的 C. scovillei 菌丝的二氯荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)染色结果;(C)在 1×EC₅₀、2×EC₅₀、4×EC₅₀浓度下,经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸 0、12、24、36、48 小时后 C. scovillei 菌丝的 MDA 含量

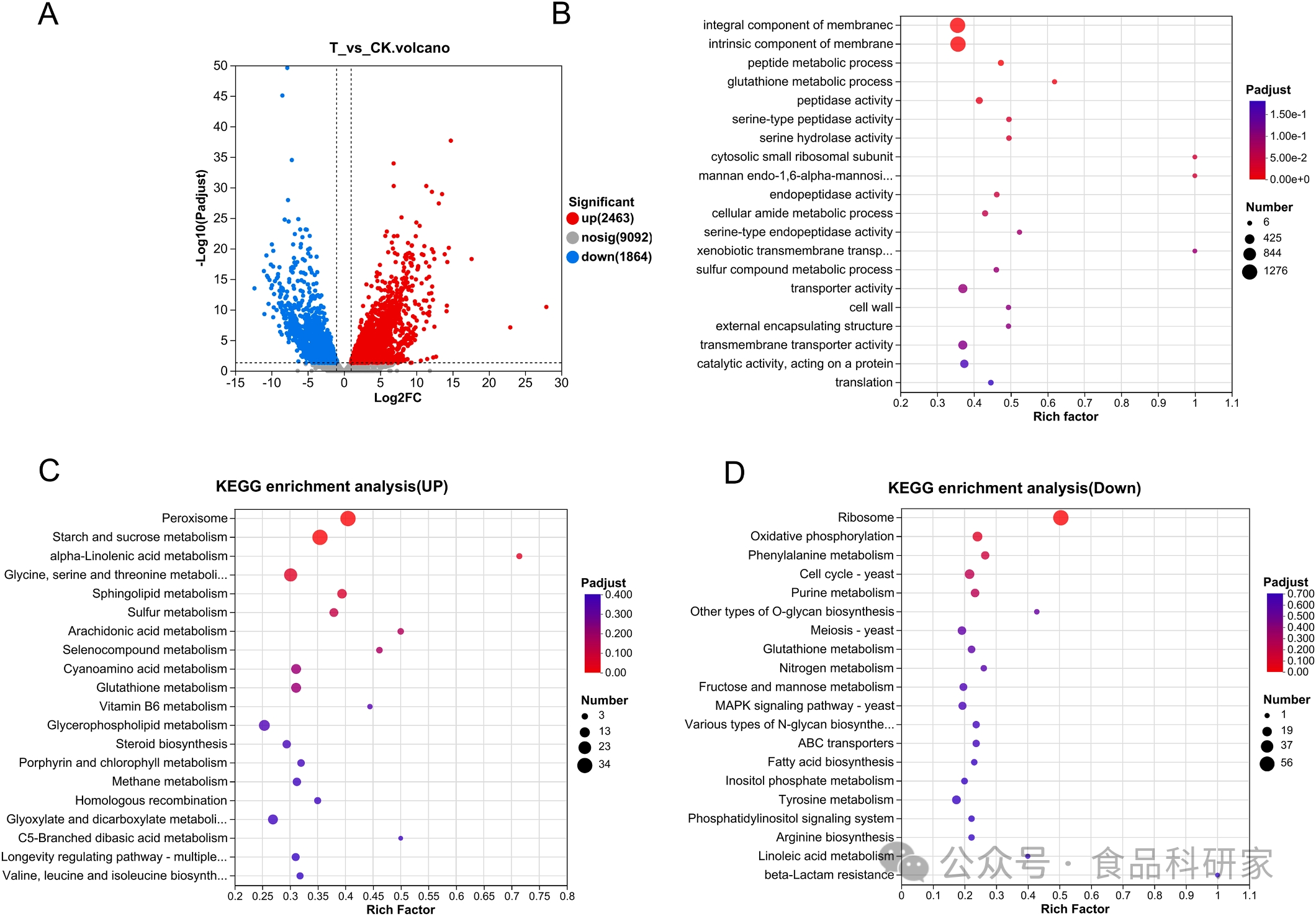

图 6(Fig. 6):C. scovillei 经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸后的差异表达基因(DEGs)分析。(A)C. scovillei 经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸后的DEGs 数量;(B)DEGs 的基因本体论(GO)功能富集分析;(C、D)上调 DEGs(C)和下调 DEGs(D)的京都基因与基因组百科全书(KEGG)富集气泡图(X 轴表示富集因子,Y 轴表示通路名称,圆点大小和颜色深浅分别表示富集的 DEGs 数量和 Q 值,因子大小与富集程度相对应)。

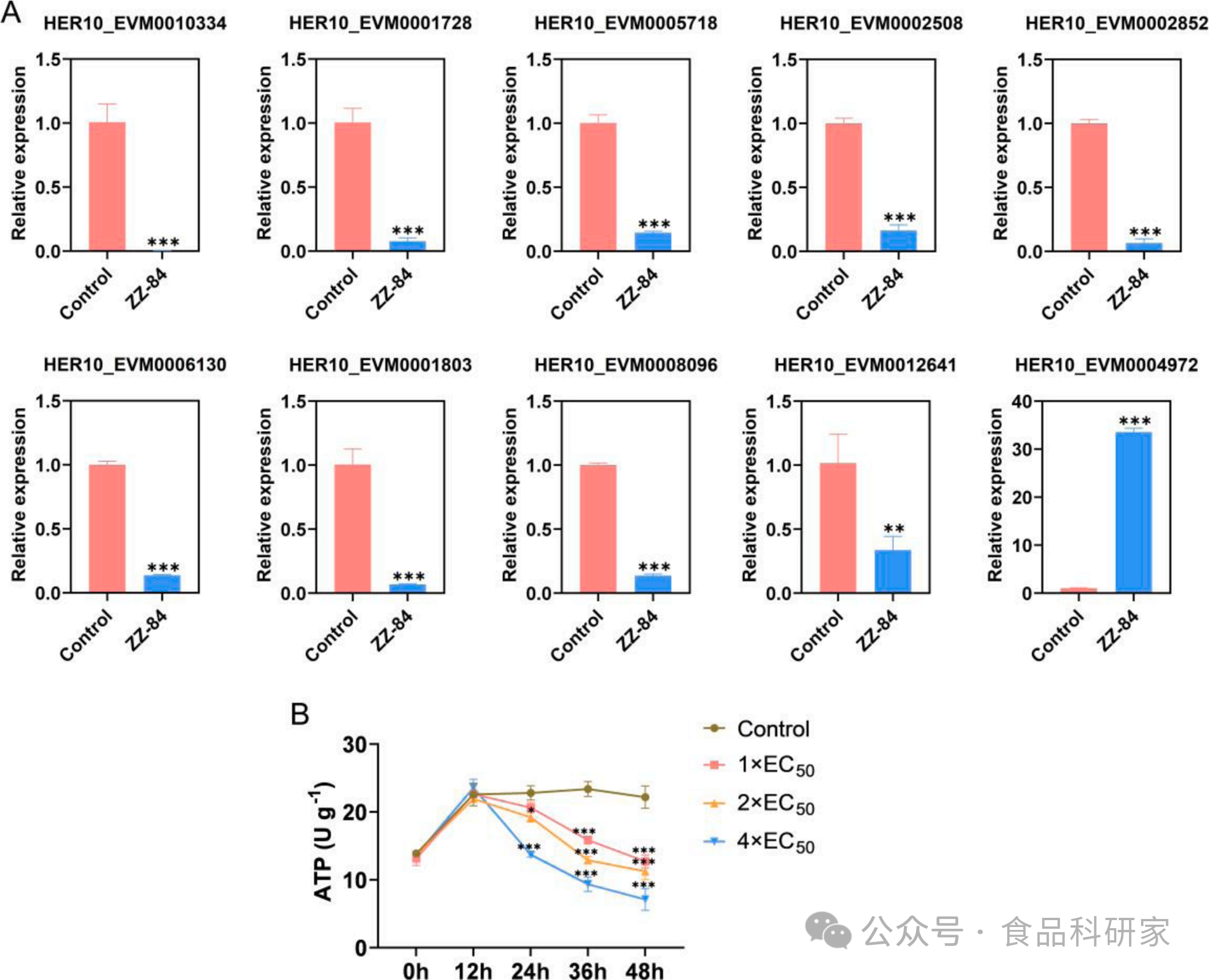

图 7(Fig. 7):转录组数据中 DEGs 的表达验证及 C. scovillei 经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸后的 ATP 酶活性。(A)通过实时定量聚合酶链反应(qRT-PCR)分析所选 DEGs 的表达水平(数据表示三次重复的平均值 ± 标准差,星号表示存在显著差异,Duncan 检验,*P<0.001);(B)C. scovillei经 ZZ-84 菌株 VOCs 熏蒸 0、12、24、36、48 小时后的 ATP 酶活性变化

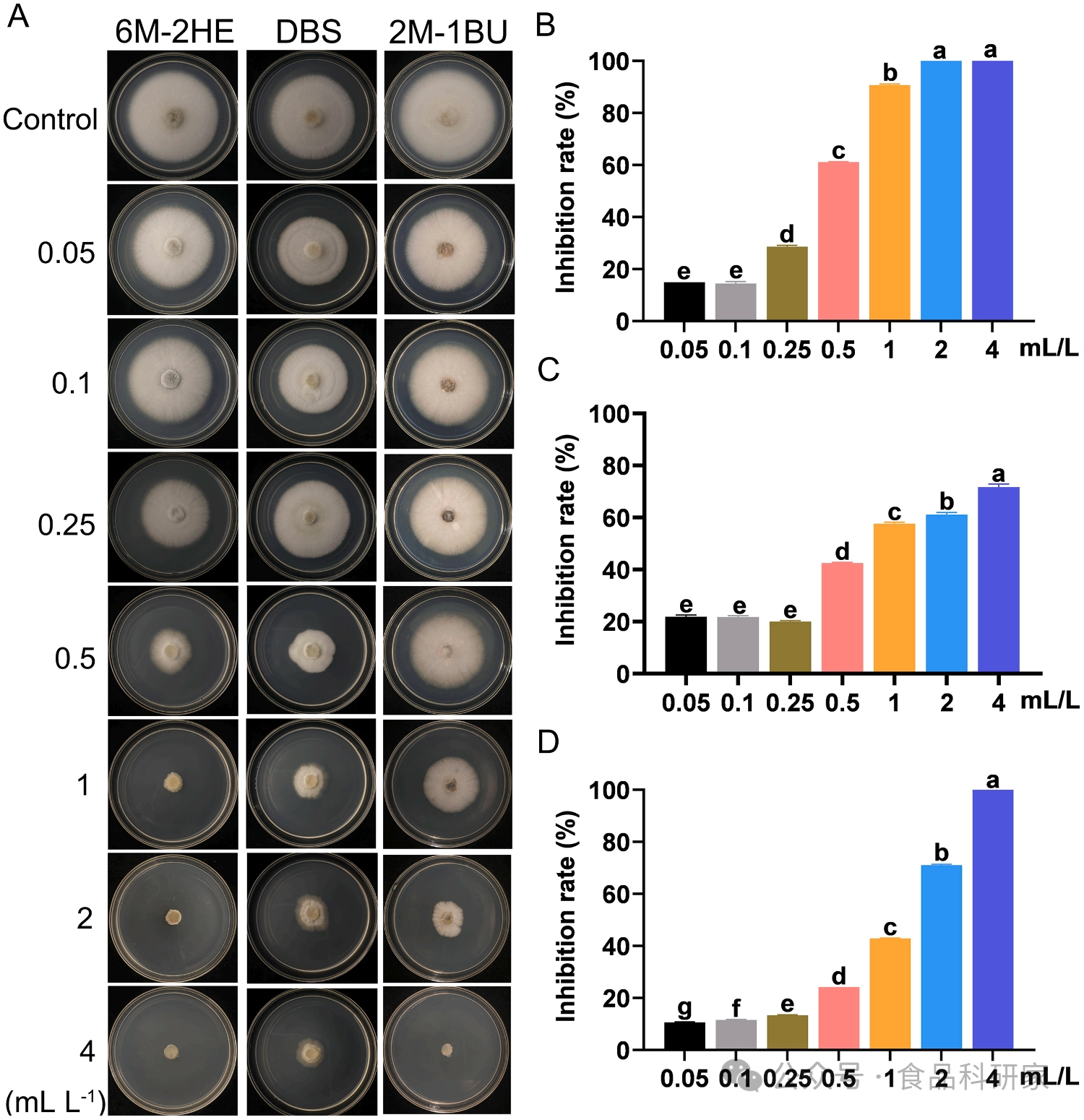

图 8(Fig. 8):挥发性化合物 6 - 甲基 - 2 - 庚酮(6M-2HE)、2 - 甲基 - 1 - 丁醇(2M-1BU)和硫酸二丁酯(DBS)的抑制作用。(A)三种挥发性化合物在不同浓度下的抗真菌活性;(B、C、D)分别为 6M-2HE(B)、DBS(C)和 2M-1BU(D)抑制率的定量分析

研究结论

综上,本研究表明,乳酸孢链霉菌(Streptomyces lactacystinicus)ZZ-84 菌株对辣椒炭疽病菌(Colletotrichum scovillei)具有强拮抗活性,能有效防治辣椒采后炭疽病。该拮抗活性主要依赖于该菌株产生的挥发性有机化合物(VOCs),这些VOCs 可显著抑制 C. scovillei 的菌丝生长和孢子萌发,进而影响该病原菌的形态、细胞膜通透性及氧化应激水平。进一步的转录组分析显示,VOCs 可改变C. scovillei 的代谢途径,尤其是与蛋白质合成、细胞膜完整性、氧化还原稳态及能量转换相关的途径。其中,2 - 甲基 - 1 - 丁醇、硫酸二丁酯和 6 - 甲基 - 2 - 庚酮这三种挥发性化合物对 C. scovillei 表现出较强的抗真菌作用,但这些 VOCs 成分具体的抗真菌机制仍需进一步阐明。总体而言,ZZ-84 菌株在开发为防治辣椒采后炭疽病的微生物熏蒸剂方面具有巨大潜力。

通讯作者

朱俊子:湖南农业大学植物病虫害生物学与防治湖南省重点实验室副教授,硕士研究生导师。主要研究领域为生物防治及微生物农药创制,主要包括真菌病毒等生防资源的挖掘利用及其对病原真菌及微生态的调控机制研究。

李晓刚:湖南农业大学植物病虫害生物学与防治湖南省重点实验室教授,博士生导师。研究领域包括新农药创制,农药低毒化加工与应用技术,及绿色化学品与新材料制备。

资助基金

本研究得到以下项目资助:国家自然科学基金(项目编号:32302335);湖南省自然科学基金(项目编号:2023JJ30302;2023JJ40327)。

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2025.113758

标注 “原创” 仅表明为原创编译,本平台不主张对原文享有版权。

本平台转载内容仅出于学术交流与信息传播之目的,并不代表本平台观点,亦不意味着证实内容的真实性。

转载文章的版权归原作者所有,若原作者不希望作品被转载或存在侵权行为,请联系本平台删除。

由于编译水平有限,推文或简历中若有不妥之处,我们深表歉意,请联系本平台进行修改或删除。

关闭

关闭 打印

打印